![]()

ざっと目を通してから、もう一度読み直してみた。

更にもう一度文字を丁寧に追いながら、背後のベッドで長くなっているであろう作者に声をかける。

「ちょっと、ねえ、これ…」

作者の男はその声に背中を向けて横たわり、微動だにしなかった。

最も、そんなことには慣れっこなようで、彼の担当編集者である浅川は1人喋り続ける。

「恋愛モノにするってのでオッケー貰ってたんだけど…お前あの場にいたでしょうが…つうか聞いてなかっただろ絶対、ちょっと、ねえ」

問いかけてはいるが、答えが返ってくることなど微塵も期待していないようだ。

「まあ…内容はなんでも良いって言うから回してもらったんだけど」

不満は多少あれど、“桐島サキ、短篇恋愛小説”とか広告打たないどいて良かったと、ほっと胸を撫で下ろす。

そもそも、何でも良いという前提があったからこそ、彼に回して貰った仕事だ。

途中で放り出しても、自分が適当に書きゃイイや…くらいの気持ちでなければ、こいつの担当など勤まらない。

「でも、まあ、いいんじゃない?なんか適当に思わせぶりだし…続きどうなんの?」

ベッドから這い出して来たらしきシーツの擦れる音を耳にしつつ、軽い調子で聞いてみた。

「これ」

乾いた声でサキが言う。

勿論“続きどうなんの?”の答えでは無い。

「何よ?」

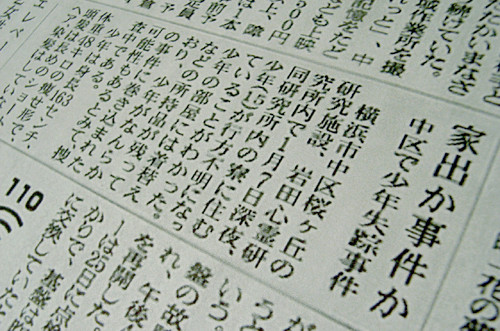

渡されたのは、新聞の切り抜きだった。

「だから、何よこれ…」

「ここ」

「どこ?どれ?何?」

「お前…、ルポライターにでもなるつもり?」

「いや…、こいつ捜しといて」

「はあ?」

「早く捜さないと、警察か施設に取られる」

「お前さあ…ほんと、そういうの良く無いよ?」

バスルームに向かうサキの背中に向かって、浅川は形だけの説教をはじめた。

「自分でなんとかしなさいよ。なんだか知らないけど。傷?身体中に?そんなのぼせた言葉が出てくるくらい会いたいんなら、自分で探したいとか思わないのかね〜。結局いっつも部屋から一歩も出ないで散々オレこき使って、最終的に…、なんだっけ、その子が見つかったにしてもだよ、見つけるまでの過程をスッ飛ばかすのどうかと思うけど!ちょっと!ねえ!」

遠くから、シャワーの音がザーザーと聞こえる。

捜しといてって…。

遺失物でもあるまいし。

四角く切り抜かれた新聞記事を恨みがましそうに横目で見る。

でもあの人、自分でこの記事ハサミで切り抜いたのか…。

笑える。

珍しいこともあるもんだ。

「とりあえず、明日は明日で続きちゃんと書けよ」

バスルームのドア越しに声をかけると、珍しく「んー」とだけ返事が返ってきた。

ああもう。しょうがねえなあ。

いいや、一応説教しといたし。

→